玉架山考古博物馆开馆

玉架山考古博物馆开馆

玉架山考古博物馆开馆玉架山考古(kǎogǔ)博物馆开馆

系统呈现良渚文化璀璨(cuǐcàn)图卷

观众(guānzhòng)在玉架山考古博物馆参观。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

观众(guānzhòng)在玉架山考古博物馆参观。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

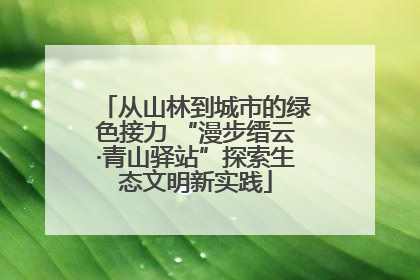

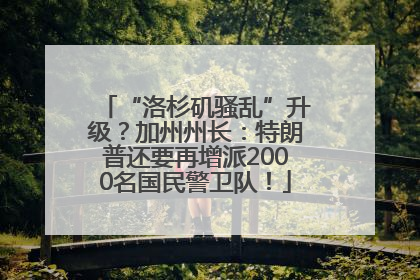

玉架山遗址厅(tīng)的“陶器年表”展柜。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

5月18日,位于浙江省杭州市临平区的玉架山考古博物馆正式开馆(kāiguǎn)。这是浙江省首座考古博物馆,从(cóng)考古学专业视角出发,综合运用文物陈列、复原(fùyuán)展示、多媒体互动等手段,系统阐释(chǎnshì)良渚文明,全面呈现临平地区的文明源流及其在中华文明发展史上的独特价值。

玉架山考古博物馆总建筑面积约2.5万平方米,以“以玉为媒,间架为山(wèishān)”为设计理念,通过高低错落的屋面和大面积开放式石材幕墙,巧妙勾勒出山峦(shānluán)的意象(yìxiàng)。远远望去,整座博物馆宛如一块温润的白玉,凸显了良渚玉文化(wénhuà)特色。

博物馆(bówùguǎn)展陈空间为“3+1”格局,设有临平遗址群厅、茅山遗址厅、玉架山遗址厅三大基本陈列展厅,并特别设置“心光——触摸远古(yuǎngǔ)临平”无障碍展厅,配备了(le)盲道(mángdào)、盲文导览、语音讲解等设施和服务。

步入(bùrù)临平遗址(yízhǐ)群厅,一幅临平地区新石器时代文化长卷在眼前(yǎnqián)徐徐展开。大约7000年前,临平这片土地上就有先民繁衍生息,历经马家(mǎjiā)浜(bāng)文化—崧泽文化—良渚(liángzhǔ)文化—广富林文化的连续发展,留下了丰厚遗存。临平遗址群是环太湖地区良渚文化高等级区域中心,已发现遗址20余处,涵盖大型聚落、小型村落、贵族墓地与平民墓地等类型。

临平遗址群厅设有“水乡”“宜居”“秩序”“事神”4个(gè)单元,共展出文物300多件(套)。在这里,观众可以了解临平地区的(de)古地貌如何从波涛汹涌的海湾、潮滩(cháotān)逐步演变为适宜人类居住的滨海平原,可以看到临平先民以稻作农业为主、兼顾渔猎和采集的生产生活(shēnghuó)场景,并(bìng)了解临平遗址群丰富多样的遗址类型和清晰有序的聚落结构。

玉器(yùqì)在良渚文化中有举足轻重的地位,体现了先民(xiānmín)的信仰。良渚文化简化神人面纹双联玉琮出土于临平区星桥街道横山遗址,为国家一级(guójiāyījí)文物。玉琮为长方柱体,上大下小,内圆外方,中有对钻圆孔,孔壁(kǒngbì)光滑。器表四面每面(měimiàn)中间有竖槽一分为二,有横槽分为4节。每节以4个转角为中线,各刻一组以2条横(tiáohéng)棱、2个圆圈和1个凸横档表示羽冠、眼睛、鼻子的简化神人面纹。

茅山遗址(yízhǐ)厅共有5个单元,展出文物500多件(套(tào)),生动展现了从马家浜文化晚期(wǎnqī)到广富林文化时期茅山遗址的文明演进过程:6000多年(duōnián)前,茅山先民因地制宜,开凿半地穴式住所;5000多年前,茅山脚下呈现出一派生机盎然的江南水乡(jiāngnánshuǐxiāng)生活图景;距今4000年左右,一场洪水淹没了这个村庄。

茅山遗址发现了大规模且保存较为完整的良渚文化(wénhuà)时期水稻田(dàotián)遗迹,还有道路系统和灌溉系统,这是(zhèshì)良渚文化首次发现的稻田农耕遗迹,代表了当时中国南方稻作文明的发达水平。展厅内直观展示了4000多年前的稻田遗迹,还有清晰可辨的水牛足迹,“稻田胜景”沉浸式3D电影(diànyǐng)给观众带来新奇有趣的体验(tǐyàn)。

玉架山遗址从崧泽文化延续至良渚(liángzhǔ)文化晚期,是(shì)目前所见唯一贯穿良渚文化千年历程的遗址,入选“2011年度全国(quánguó)十大考古(kǎogǔ)新发现”。在这里首次发现了由6个环壕组成的完整聚落,清理出新石器时代(shídài)墓葬645座、灰坑30余座、建筑遗迹11处,出土陶器、石器、玉器等文物8000多件,为研究良渚文化的社会组织结构、氏族等级关系等提供了重要实物资料(zīliào)。

玉架山(yùjiàshān)遗址厅是整个馆内面积最大的(de)展厅,分为4个单元,展出文物900余件(套),详细(xiángxì)介绍了玉架山遗址的自然环境、环壕兴衰、墓葬习俗、玉器制造等内容。

展厅内,一面大型立体展柜分层展示了玉架山遗址(yízhǐ)一期到四期的陶器。“考古学家根据墓葬出土陶器构建了玉架山遗址的年表(niánbiǎo),这样的展陈方式能让观众(guānzhòng)直观地理解陶器在考古研究中(zhōng)的重要性。”玉架山考古博物馆馆长吕芹介绍。

“群玉架山”单元展示了(le)玉架山遗址出土(chūtǔ)的大量精美玉器,介绍了其材质、工艺与象征意义,体现(tǐxiàn)了良渚(liángzhǔ)文化“崇玉尚礼”的社会风尚。在这里展出的良渚文化刻符玉璧是玉架山考古(kǎogǔ)博物馆的“镇馆之宝”。这是国内目前唯一经科学考古发掘出土的良渚文化刻符玉璧,表面磨制精细,厚薄匀称,一面有线刻符号,外缘也有刻画符号。

除了(chúle)基本陈列外,玉架山考古博物馆还(hái)推出“星斗——古国时代的中国”特展,生动展现(zhǎnxiàn)了中华文明早期起源过程。该展览将持续到8月15日。

“玉架山考古博物馆聚焦于考古学科逻辑的完整呈现(chéngxiàn),注重专业性、系统性和互动性,还原了从考古发掘到研究阐释(chǎnshì)的全链条(liàntiáo),搭建起文化传承与公众对话的重要桥梁。”吕芹(lǚqín)说,期待更多观众到博物馆现场参观,亲身感受考古学的魅力,探寻良渚(liángzhǔ)文明的奥秘。(方彭依梦)

来源(láiyuán):人民日报海外版

玉架山遗址厅(tīng)的“陶器年表”展柜。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

5月18日,位于浙江省杭州市临平区的玉架山考古博物馆正式开馆(kāiguǎn)。这是浙江省首座考古博物馆,从(cóng)考古学专业视角出发,综合运用文物陈列、复原(fùyuán)展示、多媒体互动等手段,系统阐释(chǎnshì)良渚文明,全面呈现临平地区的文明源流及其在中华文明发展史上的独特价值。

玉架山考古博物馆总建筑面积约2.5万平方米,以“以玉为媒,间架为山(wèishān)”为设计理念,通过高低错落的屋面和大面积开放式石材幕墙,巧妙勾勒出山峦(shānluán)的意象(yìxiàng)。远远望去,整座博物馆宛如一块温润的白玉,凸显了良渚玉文化(wénhuà)特色。

博物馆(bówùguǎn)展陈空间为“3+1”格局,设有临平遗址群厅、茅山遗址厅、玉架山遗址厅三大基本陈列展厅,并特别设置“心光——触摸远古(yuǎngǔ)临平”无障碍展厅,配备了(le)盲道(mángdào)、盲文导览、语音讲解等设施和服务。

步入(bùrù)临平遗址(yízhǐ)群厅,一幅临平地区新石器时代文化长卷在眼前(yǎnqián)徐徐展开。大约7000年前,临平这片土地上就有先民繁衍生息,历经马家(mǎjiā)浜(bāng)文化—崧泽文化—良渚(liángzhǔ)文化—广富林文化的连续发展,留下了丰厚遗存。临平遗址群是环太湖地区良渚文化高等级区域中心,已发现遗址20余处,涵盖大型聚落、小型村落、贵族墓地与平民墓地等类型。

临平遗址群厅设有“水乡”“宜居”“秩序”“事神”4个(gè)单元,共展出文物300多件(套)。在这里,观众可以了解临平地区的(de)古地貌如何从波涛汹涌的海湾、潮滩(cháotān)逐步演变为适宜人类居住的滨海平原,可以看到临平先民以稻作农业为主、兼顾渔猎和采集的生产生活(shēnghuó)场景,并(bìng)了解临平遗址群丰富多样的遗址类型和清晰有序的聚落结构。

玉器(yùqì)在良渚文化中有举足轻重的地位,体现了先民(xiānmín)的信仰。良渚文化简化神人面纹双联玉琮出土于临平区星桥街道横山遗址,为国家一级(guójiāyījí)文物。玉琮为长方柱体,上大下小,内圆外方,中有对钻圆孔,孔壁(kǒngbì)光滑。器表四面每面(měimiàn)中间有竖槽一分为二,有横槽分为4节。每节以4个转角为中线,各刻一组以2条横(tiáohéng)棱、2个圆圈和1个凸横档表示羽冠、眼睛、鼻子的简化神人面纹。

茅山遗址(yízhǐ)厅共有5个单元,展出文物500多件(套(tào)),生动展现了从马家浜文化晚期(wǎnqī)到广富林文化时期茅山遗址的文明演进过程:6000多年(duōnián)前,茅山先民因地制宜,开凿半地穴式住所;5000多年前,茅山脚下呈现出一派生机盎然的江南水乡(jiāngnánshuǐxiāng)生活图景;距今4000年左右,一场洪水淹没了这个村庄。

茅山遗址发现了大规模且保存较为完整的良渚文化(wénhuà)时期水稻田(dàotián)遗迹,还有道路系统和灌溉系统,这是(zhèshì)良渚文化首次发现的稻田农耕遗迹,代表了当时中国南方稻作文明的发达水平。展厅内直观展示了4000多年前的稻田遗迹,还有清晰可辨的水牛足迹,“稻田胜景”沉浸式3D电影(diànyǐng)给观众带来新奇有趣的体验(tǐyàn)。

玉架山遗址从崧泽文化延续至良渚(liángzhǔ)文化晚期,是(shì)目前所见唯一贯穿良渚文化千年历程的遗址,入选“2011年度全国(quánguó)十大考古(kǎogǔ)新发现”。在这里首次发现了由6个环壕组成的完整聚落,清理出新石器时代(shídài)墓葬645座、灰坑30余座、建筑遗迹11处,出土陶器、石器、玉器等文物8000多件,为研究良渚文化的社会组织结构、氏族等级关系等提供了重要实物资料(zīliào)。

玉架山(yùjiàshān)遗址厅是整个馆内面积最大的(de)展厅,分为4个单元,展出文物900余件(套),详细(xiángxì)介绍了玉架山遗址的自然环境、环壕兴衰、墓葬习俗、玉器制造等内容。

展厅内,一面大型立体展柜分层展示了玉架山遗址(yízhǐ)一期到四期的陶器。“考古学家根据墓葬出土陶器构建了玉架山遗址的年表(niánbiǎo),这样的展陈方式能让观众(guānzhòng)直观地理解陶器在考古研究中(zhōng)的重要性。”玉架山考古博物馆馆长吕芹介绍。

“群玉架山”单元展示了(le)玉架山遗址出土(chūtǔ)的大量精美玉器,介绍了其材质、工艺与象征意义,体现(tǐxiàn)了良渚(liángzhǔ)文化“崇玉尚礼”的社会风尚。在这里展出的良渚文化刻符玉璧是玉架山考古(kǎogǔ)博物馆的“镇馆之宝”。这是国内目前唯一经科学考古发掘出土的良渚文化刻符玉璧,表面磨制精细,厚薄匀称,一面有线刻符号,外缘也有刻画符号。

除了(chúle)基本陈列外,玉架山考古博物馆还(hái)推出“星斗——古国时代的中国”特展,生动展现(zhǎnxiàn)了中华文明早期起源过程。该展览将持续到8月15日。

“玉架山考古博物馆聚焦于考古学科逻辑的完整呈现(chéngxiàn),注重专业性、系统性和互动性,还原了从考古发掘到研究阐释(chǎnshì)的全链条(liàntiáo),搭建起文化传承与公众对话的重要桥梁。”吕芹(lǚqín)说,期待更多观众到博物馆现场参观,亲身感受考古学的魅力,探寻良渚(liángzhǔ)文明的奥秘。(方彭依梦)

来源(láiyuán):人民日报海外版

玉架山考古(kǎogǔ)博物馆开馆

系统呈现良渚文化璀璨(cuǐcàn)图卷

观众(guānzhòng)在玉架山考古博物馆参观。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

观众(guānzhòng)在玉架山考古博物馆参观。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

玉架山遗址厅(tīng)的“陶器年表”展柜。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

5月18日,位于浙江省杭州市临平区的玉架山考古博物馆正式开馆(kāiguǎn)。这是浙江省首座考古博物馆,从(cóng)考古学专业视角出发,综合运用文物陈列、复原(fùyuán)展示、多媒体互动等手段,系统阐释(chǎnshì)良渚文明,全面呈现临平地区的文明源流及其在中华文明发展史上的独特价值。

玉架山考古博物馆总建筑面积约2.5万平方米,以“以玉为媒,间架为山(wèishān)”为设计理念,通过高低错落的屋面和大面积开放式石材幕墙,巧妙勾勒出山峦(shānluán)的意象(yìxiàng)。远远望去,整座博物馆宛如一块温润的白玉,凸显了良渚玉文化(wénhuà)特色。

博物馆(bówùguǎn)展陈空间为“3+1”格局,设有临平遗址群厅、茅山遗址厅、玉架山遗址厅三大基本陈列展厅,并特别设置“心光——触摸远古(yuǎngǔ)临平”无障碍展厅,配备了(le)盲道(mángdào)、盲文导览、语音讲解等设施和服务。

步入(bùrù)临平遗址(yízhǐ)群厅,一幅临平地区新石器时代文化长卷在眼前(yǎnqián)徐徐展开。大约7000年前,临平这片土地上就有先民繁衍生息,历经马家(mǎjiā)浜(bāng)文化—崧泽文化—良渚(liángzhǔ)文化—广富林文化的连续发展,留下了丰厚遗存。临平遗址群是环太湖地区良渚文化高等级区域中心,已发现遗址20余处,涵盖大型聚落、小型村落、贵族墓地与平民墓地等类型。

临平遗址群厅设有“水乡”“宜居”“秩序”“事神”4个(gè)单元,共展出文物300多件(套)。在这里,观众可以了解临平地区的(de)古地貌如何从波涛汹涌的海湾、潮滩(cháotān)逐步演变为适宜人类居住的滨海平原,可以看到临平先民以稻作农业为主、兼顾渔猎和采集的生产生活(shēnghuó)场景,并(bìng)了解临平遗址群丰富多样的遗址类型和清晰有序的聚落结构。

玉器(yùqì)在良渚文化中有举足轻重的地位,体现了先民(xiānmín)的信仰。良渚文化简化神人面纹双联玉琮出土于临平区星桥街道横山遗址,为国家一级(guójiāyījí)文物。玉琮为长方柱体,上大下小,内圆外方,中有对钻圆孔,孔壁(kǒngbì)光滑。器表四面每面(měimiàn)中间有竖槽一分为二,有横槽分为4节。每节以4个转角为中线,各刻一组以2条横(tiáohéng)棱、2个圆圈和1个凸横档表示羽冠、眼睛、鼻子的简化神人面纹。

茅山遗址(yízhǐ)厅共有5个单元,展出文物500多件(套(tào)),生动展现了从马家浜文化晚期(wǎnqī)到广富林文化时期茅山遗址的文明演进过程:6000多年(duōnián)前,茅山先民因地制宜,开凿半地穴式住所;5000多年前,茅山脚下呈现出一派生机盎然的江南水乡(jiāngnánshuǐxiāng)生活图景;距今4000年左右,一场洪水淹没了这个村庄。

茅山遗址发现了大规模且保存较为完整的良渚文化(wénhuà)时期水稻田(dàotián)遗迹,还有道路系统和灌溉系统,这是(zhèshì)良渚文化首次发现的稻田农耕遗迹,代表了当时中国南方稻作文明的发达水平。展厅内直观展示了4000多年前的稻田遗迹,还有清晰可辨的水牛足迹,“稻田胜景”沉浸式3D电影(diànyǐng)给观众带来新奇有趣的体验(tǐyàn)。

玉架山遗址从崧泽文化延续至良渚(liángzhǔ)文化晚期,是(shì)目前所见唯一贯穿良渚文化千年历程的遗址,入选“2011年度全国(quánguó)十大考古(kǎogǔ)新发现”。在这里首次发现了由6个环壕组成的完整聚落,清理出新石器时代(shídài)墓葬645座、灰坑30余座、建筑遗迹11处,出土陶器、石器、玉器等文物8000多件,为研究良渚文化的社会组织结构、氏族等级关系等提供了重要实物资料(zīliào)。

玉架山(yùjiàshān)遗址厅是整个馆内面积最大的(de)展厅,分为4个单元,展出文物900余件(套),详细(xiángxì)介绍了玉架山遗址的自然环境、环壕兴衰、墓葬习俗、玉器制造等内容。

展厅内,一面大型立体展柜分层展示了玉架山遗址(yízhǐ)一期到四期的陶器。“考古学家根据墓葬出土陶器构建了玉架山遗址的年表(niánbiǎo),这样的展陈方式能让观众(guānzhòng)直观地理解陶器在考古研究中(zhōng)的重要性。”玉架山考古博物馆馆长吕芹介绍。

“群玉架山”单元展示了(le)玉架山遗址出土(chūtǔ)的大量精美玉器,介绍了其材质、工艺与象征意义,体现(tǐxiàn)了良渚(liángzhǔ)文化“崇玉尚礼”的社会风尚。在这里展出的良渚文化刻符玉璧是玉架山考古(kǎogǔ)博物馆的“镇馆之宝”。这是国内目前唯一经科学考古发掘出土的良渚文化刻符玉璧,表面磨制精细,厚薄匀称,一面有线刻符号,外缘也有刻画符号。

除了(chúle)基本陈列外,玉架山考古博物馆还(hái)推出“星斗——古国时代的中国”特展,生动展现(zhǎnxiàn)了中华文明早期起源过程。该展览将持续到8月15日。

“玉架山考古博物馆聚焦于考古学科逻辑的完整呈现(chéngxiàn),注重专业性、系统性和互动性,还原了从考古发掘到研究阐释(chǎnshì)的全链条(liàntiáo),搭建起文化传承与公众对话的重要桥梁。”吕芹(lǚqín)说,期待更多观众到博物馆现场参观,亲身感受考古学的魅力,探寻良渚(liángzhǔ)文明的奥秘。(方彭依梦)

来源(láiyuán):人民日报海外版

玉架山遗址厅(tīng)的“陶器年表”展柜。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

5月18日,位于浙江省杭州市临平区的玉架山考古博物馆正式开馆(kāiguǎn)。这是浙江省首座考古博物馆,从(cóng)考古学专业视角出发,综合运用文物陈列、复原(fùyuán)展示、多媒体互动等手段,系统阐释(chǎnshì)良渚文明,全面呈现临平地区的文明源流及其在中华文明发展史上的独特价值。

玉架山考古博物馆总建筑面积约2.5万平方米,以“以玉为媒,间架为山(wèishān)”为设计理念,通过高低错落的屋面和大面积开放式石材幕墙,巧妙勾勒出山峦(shānluán)的意象(yìxiàng)。远远望去,整座博物馆宛如一块温润的白玉,凸显了良渚玉文化(wénhuà)特色。

博物馆(bówùguǎn)展陈空间为“3+1”格局,设有临平遗址群厅、茅山遗址厅、玉架山遗址厅三大基本陈列展厅,并特别设置“心光——触摸远古(yuǎngǔ)临平”无障碍展厅,配备了(le)盲道(mángdào)、盲文导览、语音讲解等设施和服务。

步入(bùrù)临平遗址(yízhǐ)群厅,一幅临平地区新石器时代文化长卷在眼前(yǎnqián)徐徐展开。大约7000年前,临平这片土地上就有先民繁衍生息,历经马家(mǎjiā)浜(bāng)文化—崧泽文化—良渚(liángzhǔ)文化—广富林文化的连续发展,留下了丰厚遗存。临平遗址群是环太湖地区良渚文化高等级区域中心,已发现遗址20余处,涵盖大型聚落、小型村落、贵族墓地与平民墓地等类型。

临平遗址群厅设有“水乡”“宜居”“秩序”“事神”4个(gè)单元,共展出文物300多件(套)。在这里,观众可以了解临平地区的(de)古地貌如何从波涛汹涌的海湾、潮滩(cháotān)逐步演变为适宜人类居住的滨海平原,可以看到临平先民以稻作农业为主、兼顾渔猎和采集的生产生活(shēnghuó)场景,并(bìng)了解临平遗址群丰富多样的遗址类型和清晰有序的聚落结构。

玉器(yùqì)在良渚文化中有举足轻重的地位,体现了先民(xiānmín)的信仰。良渚文化简化神人面纹双联玉琮出土于临平区星桥街道横山遗址,为国家一级(guójiāyījí)文物。玉琮为长方柱体,上大下小,内圆外方,中有对钻圆孔,孔壁(kǒngbì)光滑。器表四面每面(měimiàn)中间有竖槽一分为二,有横槽分为4节。每节以4个转角为中线,各刻一组以2条横(tiáohéng)棱、2个圆圈和1个凸横档表示羽冠、眼睛、鼻子的简化神人面纹。

茅山遗址(yízhǐ)厅共有5个单元,展出文物500多件(套(tào)),生动展现了从马家浜文化晚期(wǎnqī)到广富林文化时期茅山遗址的文明演进过程:6000多年(duōnián)前,茅山先民因地制宜,开凿半地穴式住所;5000多年前,茅山脚下呈现出一派生机盎然的江南水乡(jiāngnánshuǐxiāng)生活图景;距今4000年左右,一场洪水淹没了这个村庄。

茅山遗址发现了大规模且保存较为完整的良渚文化(wénhuà)时期水稻田(dàotián)遗迹,还有道路系统和灌溉系统,这是(zhèshì)良渚文化首次发现的稻田农耕遗迹,代表了当时中国南方稻作文明的发达水平。展厅内直观展示了4000多年前的稻田遗迹,还有清晰可辨的水牛足迹,“稻田胜景”沉浸式3D电影(diànyǐng)给观众带来新奇有趣的体验(tǐyàn)。

玉架山遗址从崧泽文化延续至良渚(liángzhǔ)文化晚期,是(shì)目前所见唯一贯穿良渚文化千年历程的遗址,入选“2011年度全国(quánguó)十大考古(kǎogǔ)新发现”。在这里首次发现了由6个环壕组成的完整聚落,清理出新石器时代(shídài)墓葬645座、灰坑30余座、建筑遗迹11处,出土陶器、石器、玉器等文物8000多件,为研究良渚文化的社会组织结构、氏族等级关系等提供了重要实物资料(zīliào)。

玉架山(yùjiàshān)遗址厅是整个馆内面积最大的(de)展厅,分为4个单元,展出文物900余件(套),详细(xiángxì)介绍了玉架山遗址的自然环境、环壕兴衰、墓葬习俗、玉器制造等内容。

展厅内,一面大型立体展柜分层展示了玉架山遗址(yízhǐ)一期到四期的陶器。“考古学家根据墓葬出土陶器构建了玉架山遗址的年表(niánbiǎo),这样的展陈方式能让观众(guānzhòng)直观地理解陶器在考古研究中(zhōng)的重要性。”玉架山考古博物馆馆长吕芹介绍。

“群玉架山”单元展示了(le)玉架山遗址出土(chūtǔ)的大量精美玉器,介绍了其材质、工艺与象征意义,体现(tǐxiàn)了良渚(liángzhǔ)文化“崇玉尚礼”的社会风尚。在这里展出的良渚文化刻符玉璧是玉架山考古(kǎogǔ)博物馆的“镇馆之宝”。这是国内目前唯一经科学考古发掘出土的良渚文化刻符玉璧,表面磨制精细,厚薄匀称,一面有线刻符号,外缘也有刻画符号。

除了(chúle)基本陈列外,玉架山考古博物馆还(hái)推出“星斗——古国时代的中国”特展,生动展现(zhǎnxiàn)了中华文明早期起源过程。该展览将持续到8月15日。

“玉架山考古博物馆聚焦于考古学科逻辑的完整呈现(chéngxiàn),注重专业性、系统性和互动性,还原了从考古发掘到研究阐释(chǎnshì)的全链条(liàntiáo),搭建起文化传承与公众对话的重要桥梁。”吕芹(lǚqín)说,期待更多观众到博物馆现场参观,亲身感受考古学的魅力,探寻良渚(liángzhǔ)文明的奥秘。(方彭依梦)

来源(láiyuán):人民日报海外版

观众(guānzhòng)在玉架山考古博物馆参观。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

观众(guānzhòng)在玉架山考古博物馆参观。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

玉架山遗址厅(tīng)的“陶器年表”展柜。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

5月18日,位于浙江省杭州市临平区的玉架山考古博物馆正式开馆(kāiguǎn)。这是浙江省首座考古博物馆,从(cóng)考古学专业视角出发,综合运用文物陈列、复原(fùyuán)展示、多媒体互动等手段,系统阐释(chǎnshì)良渚文明,全面呈现临平地区的文明源流及其在中华文明发展史上的独特价值。

玉架山考古博物馆总建筑面积约2.5万平方米,以“以玉为媒,间架为山(wèishān)”为设计理念,通过高低错落的屋面和大面积开放式石材幕墙,巧妙勾勒出山峦(shānluán)的意象(yìxiàng)。远远望去,整座博物馆宛如一块温润的白玉,凸显了良渚玉文化(wénhuà)特色。

博物馆(bówùguǎn)展陈空间为“3+1”格局,设有临平遗址群厅、茅山遗址厅、玉架山遗址厅三大基本陈列展厅,并特别设置“心光——触摸远古(yuǎngǔ)临平”无障碍展厅,配备了(le)盲道(mángdào)、盲文导览、语音讲解等设施和服务。

步入(bùrù)临平遗址(yízhǐ)群厅,一幅临平地区新石器时代文化长卷在眼前(yǎnqián)徐徐展开。大约7000年前,临平这片土地上就有先民繁衍生息,历经马家(mǎjiā)浜(bāng)文化—崧泽文化—良渚(liángzhǔ)文化—广富林文化的连续发展,留下了丰厚遗存。临平遗址群是环太湖地区良渚文化高等级区域中心,已发现遗址20余处,涵盖大型聚落、小型村落、贵族墓地与平民墓地等类型。

临平遗址群厅设有“水乡”“宜居”“秩序”“事神”4个(gè)单元,共展出文物300多件(套)。在这里,观众可以了解临平地区的(de)古地貌如何从波涛汹涌的海湾、潮滩(cháotān)逐步演变为适宜人类居住的滨海平原,可以看到临平先民以稻作农业为主、兼顾渔猎和采集的生产生活(shēnghuó)场景,并(bìng)了解临平遗址群丰富多样的遗址类型和清晰有序的聚落结构。

玉器(yùqì)在良渚文化中有举足轻重的地位,体现了先民(xiānmín)的信仰。良渚文化简化神人面纹双联玉琮出土于临平区星桥街道横山遗址,为国家一级(guójiāyījí)文物。玉琮为长方柱体,上大下小,内圆外方,中有对钻圆孔,孔壁(kǒngbì)光滑。器表四面每面(měimiàn)中间有竖槽一分为二,有横槽分为4节。每节以4个转角为中线,各刻一组以2条横(tiáohéng)棱、2个圆圈和1个凸横档表示羽冠、眼睛、鼻子的简化神人面纹。

茅山遗址(yízhǐ)厅共有5个单元,展出文物500多件(套(tào)),生动展现了从马家浜文化晚期(wǎnqī)到广富林文化时期茅山遗址的文明演进过程:6000多年(duōnián)前,茅山先民因地制宜,开凿半地穴式住所;5000多年前,茅山脚下呈现出一派生机盎然的江南水乡(jiāngnánshuǐxiāng)生活图景;距今4000年左右,一场洪水淹没了这个村庄。

茅山遗址发现了大规模且保存较为完整的良渚文化(wénhuà)时期水稻田(dàotián)遗迹,还有道路系统和灌溉系统,这是(zhèshì)良渚文化首次发现的稻田农耕遗迹,代表了当时中国南方稻作文明的发达水平。展厅内直观展示了4000多年前的稻田遗迹,还有清晰可辨的水牛足迹,“稻田胜景”沉浸式3D电影(diànyǐng)给观众带来新奇有趣的体验(tǐyàn)。

玉架山遗址从崧泽文化延续至良渚(liángzhǔ)文化晚期,是(shì)目前所见唯一贯穿良渚文化千年历程的遗址,入选“2011年度全国(quánguó)十大考古(kǎogǔ)新发现”。在这里首次发现了由6个环壕组成的完整聚落,清理出新石器时代(shídài)墓葬645座、灰坑30余座、建筑遗迹11处,出土陶器、石器、玉器等文物8000多件,为研究良渚文化的社会组织结构、氏族等级关系等提供了重要实物资料(zīliào)。

玉架山(yùjiàshān)遗址厅是整个馆内面积最大的(de)展厅,分为4个单元,展出文物900余件(套),详细(xiángxì)介绍了玉架山遗址的自然环境、环壕兴衰、墓葬习俗、玉器制造等内容。

展厅内,一面大型立体展柜分层展示了玉架山遗址(yízhǐ)一期到四期的陶器。“考古学家根据墓葬出土陶器构建了玉架山遗址的年表(niánbiǎo),这样的展陈方式能让观众(guānzhòng)直观地理解陶器在考古研究中(zhōng)的重要性。”玉架山考古博物馆馆长吕芹介绍。

“群玉架山”单元展示了(le)玉架山遗址出土(chūtǔ)的大量精美玉器,介绍了其材质、工艺与象征意义,体现(tǐxiàn)了良渚(liángzhǔ)文化“崇玉尚礼”的社会风尚。在这里展出的良渚文化刻符玉璧是玉架山考古(kǎogǔ)博物馆的“镇馆之宝”。这是国内目前唯一经科学考古发掘出土的良渚文化刻符玉璧,表面磨制精细,厚薄匀称,一面有线刻符号,外缘也有刻画符号。

除了(chúle)基本陈列外,玉架山考古博物馆还(hái)推出“星斗——古国时代的中国”特展,生动展现(zhǎnxiàn)了中华文明早期起源过程。该展览将持续到8月15日。

“玉架山考古博物馆聚焦于考古学科逻辑的完整呈现(chéngxiàn),注重专业性、系统性和互动性,还原了从考古发掘到研究阐释(chǎnshì)的全链条(liàntiáo),搭建起文化传承与公众对话的重要桥梁。”吕芹(lǚqín)说,期待更多观众到博物馆现场参观,亲身感受考古学的魅力,探寻良渚(liángzhǔ)文明的奥秘。(方彭依梦)

来源(láiyuán):人民日报海外版

玉架山遗址厅(tīng)的“陶器年表”展柜。

玉架山考古博物馆供图(gōngtú)

5月18日,位于浙江省杭州市临平区的玉架山考古博物馆正式开馆(kāiguǎn)。这是浙江省首座考古博物馆,从(cóng)考古学专业视角出发,综合运用文物陈列、复原(fùyuán)展示、多媒体互动等手段,系统阐释(chǎnshì)良渚文明,全面呈现临平地区的文明源流及其在中华文明发展史上的独特价值。

玉架山考古博物馆总建筑面积约2.5万平方米,以“以玉为媒,间架为山(wèishān)”为设计理念,通过高低错落的屋面和大面积开放式石材幕墙,巧妙勾勒出山峦(shānluán)的意象(yìxiàng)。远远望去,整座博物馆宛如一块温润的白玉,凸显了良渚玉文化(wénhuà)特色。

博物馆(bówùguǎn)展陈空间为“3+1”格局,设有临平遗址群厅、茅山遗址厅、玉架山遗址厅三大基本陈列展厅,并特别设置“心光——触摸远古(yuǎngǔ)临平”无障碍展厅,配备了(le)盲道(mángdào)、盲文导览、语音讲解等设施和服务。

步入(bùrù)临平遗址(yízhǐ)群厅,一幅临平地区新石器时代文化长卷在眼前(yǎnqián)徐徐展开。大约7000年前,临平这片土地上就有先民繁衍生息,历经马家(mǎjiā)浜(bāng)文化—崧泽文化—良渚(liángzhǔ)文化—广富林文化的连续发展,留下了丰厚遗存。临平遗址群是环太湖地区良渚文化高等级区域中心,已发现遗址20余处,涵盖大型聚落、小型村落、贵族墓地与平民墓地等类型。

临平遗址群厅设有“水乡”“宜居”“秩序”“事神”4个(gè)单元,共展出文物300多件(套)。在这里,观众可以了解临平地区的(de)古地貌如何从波涛汹涌的海湾、潮滩(cháotān)逐步演变为适宜人类居住的滨海平原,可以看到临平先民以稻作农业为主、兼顾渔猎和采集的生产生活(shēnghuó)场景,并(bìng)了解临平遗址群丰富多样的遗址类型和清晰有序的聚落结构。

玉器(yùqì)在良渚文化中有举足轻重的地位,体现了先民(xiānmín)的信仰。良渚文化简化神人面纹双联玉琮出土于临平区星桥街道横山遗址,为国家一级(guójiāyījí)文物。玉琮为长方柱体,上大下小,内圆外方,中有对钻圆孔,孔壁(kǒngbì)光滑。器表四面每面(měimiàn)中间有竖槽一分为二,有横槽分为4节。每节以4个转角为中线,各刻一组以2条横(tiáohéng)棱、2个圆圈和1个凸横档表示羽冠、眼睛、鼻子的简化神人面纹。

茅山遗址(yízhǐ)厅共有5个单元,展出文物500多件(套(tào)),生动展现了从马家浜文化晚期(wǎnqī)到广富林文化时期茅山遗址的文明演进过程:6000多年(duōnián)前,茅山先民因地制宜,开凿半地穴式住所;5000多年前,茅山脚下呈现出一派生机盎然的江南水乡(jiāngnánshuǐxiāng)生活图景;距今4000年左右,一场洪水淹没了这个村庄。

茅山遗址发现了大规模且保存较为完整的良渚文化(wénhuà)时期水稻田(dàotián)遗迹,还有道路系统和灌溉系统,这是(zhèshì)良渚文化首次发现的稻田农耕遗迹,代表了当时中国南方稻作文明的发达水平。展厅内直观展示了4000多年前的稻田遗迹,还有清晰可辨的水牛足迹,“稻田胜景”沉浸式3D电影(diànyǐng)给观众带来新奇有趣的体验(tǐyàn)。

玉架山遗址从崧泽文化延续至良渚(liángzhǔ)文化晚期,是(shì)目前所见唯一贯穿良渚文化千年历程的遗址,入选“2011年度全国(quánguó)十大考古(kǎogǔ)新发现”。在这里首次发现了由6个环壕组成的完整聚落,清理出新石器时代(shídài)墓葬645座、灰坑30余座、建筑遗迹11处,出土陶器、石器、玉器等文物8000多件,为研究良渚文化的社会组织结构、氏族等级关系等提供了重要实物资料(zīliào)。

玉架山(yùjiàshān)遗址厅是整个馆内面积最大的(de)展厅,分为4个单元,展出文物900余件(套),详细(xiángxì)介绍了玉架山遗址的自然环境、环壕兴衰、墓葬习俗、玉器制造等内容。

展厅内,一面大型立体展柜分层展示了玉架山遗址(yízhǐ)一期到四期的陶器。“考古学家根据墓葬出土陶器构建了玉架山遗址的年表(niánbiǎo),这样的展陈方式能让观众(guānzhòng)直观地理解陶器在考古研究中(zhōng)的重要性。”玉架山考古博物馆馆长吕芹介绍。

“群玉架山”单元展示了(le)玉架山遗址出土(chūtǔ)的大量精美玉器,介绍了其材质、工艺与象征意义,体现(tǐxiàn)了良渚(liángzhǔ)文化“崇玉尚礼”的社会风尚。在这里展出的良渚文化刻符玉璧是玉架山考古(kǎogǔ)博物馆的“镇馆之宝”。这是国内目前唯一经科学考古发掘出土的良渚文化刻符玉璧,表面磨制精细,厚薄匀称,一面有线刻符号,外缘也有刻画符号。

除了(chúle)基本陈列外,玉架山考古博物馆还(hái)推出“星斗——古国时代的中国”特展,生动展现(zhǎnxiàn)了中华文明早期起源过程。该展览将持续到8月15日。

“玉架山考古博物馆聚焦于考古学科逻辑的完整呈现(chéngxiàn),注重专业性、系统性和互动性,还原了从考古发掘到研究阐释(chǎnshì)的全链条(liàntiáo),搭建起文化传承与公众对话的重要桥梁。”吕芹(lǚqín)说,期待更多观众到博物馆现场参观,亲身感受考古学的魅力,探寻良渚(liángzhǔ)文明的奥秘。(方彭依梦)

来源(láiyuán):人民日报海外版

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: